|

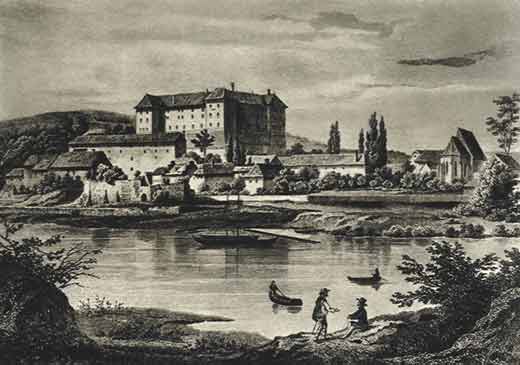

Nelahozeves, sur la Vltava, vers 1840. La maison natale de Dvořák se trouve derrière l'église, à droite de l'image. |

|

Nelahozeves, sur la Vltava, vers 1840. La maison natale de Dvořák se trouve derrière l'église, à droite de l'image. |

En parallèle à ses études à l'école d'orgue de Prague, Dvořák est élève à l'école supérieure de la Vierge Marie des Neiges.

Ses revenus sont plus que modestes. Sa participation aux activités de différents orchestres pragois lui permet de financer ses études. En novembre 1859, il se joint aux musiciens de l'orchestre de danse de Karel Komzák. Cet orchestre est incorporé en 1862 au sein de l'orchestre du Théâtre Provisoire de Prague. Le musicien de Nelahozeves occupe le poste de premier alto solo. Pendant dix années, ce métier de musicien d'orchestre lui fait découvrir un très large répertoire symphonique et lyrique européen. Cette expérience exceptionnelle de musicien au cœur de l'orchestre influencera profondément tout son processus de création. Des chefs d'orchestre et compositeurs de renom, Richard Wagner, Ferenc Liszt, Hans von Bulow, les Tchèques František Škroup et Bedřich Smetana sont invités pour des concerts et des représentations lyriques. La première de l'opéra en langue tchèque de Smetana Dalibor, le 16 mai 1868, est considérée comme la fondation du Théâtre National.

|

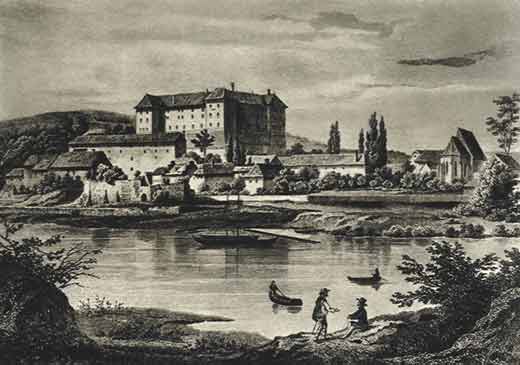

Les membres de l'orchestre du Théâtre Provisoire de Prague. Smetana se trouve au centre. Dvořák, en tant qu'altiste, figure dans la troisième rangée en partant du haut (détail dans le médaillon à droite). |

Dvořák n'est toujours pas réconcilié avec la langue allemande. Pourquoi un Tchèque devrait-il parler dans son pays une langue étrangère ? Ce manque d'intérêt semble lui jouer un mauvais tour. Il n'obtient qu'un second prix de l'école d'orgue. Dvořák a déjà commencé à composer et, dès ses premières œuvres, il affronte des formes ambitieuses : une Messe en si bémol, perdue, un Quintette à cordes (opus 1, 1861), un Quatuor, deux Symphonies, son premier Concerto pour violoncelle (2), un cycle de lieder (les Cyprès, 1865) et son opéra Alfred. De nombreux manuscrits de cette époque partiront en fumée, jetés au feu par le compositeur lui-même, insatisfait de son travail, une exigence qu'il gardera toute sa vie.

Dvořák a décidé de se consacrer uniquement à la composition et à l'enseignement du piano et démissionne de son poste d'alto solo au cours de l'été 1871. Il lui est difficile de concilier à la fois son lourd travail de composition, de professeur et de musicien d'orchestre. On commence à le prier de faire entendre quelques-unes de ses œuvres de musique de chambre dans les salons de l'aristocratie et de la bourgeoisie pragoises. Au mois de mars 1872 on joue pour la première fois en public l'une de ses compositions - l'ouverture du Roi et le charbonnier - dirigée par Smetana. Une autre œuvre, le chœur patriotique Hymnus, les héritiers de la Montagne Blanche, reçoit les éloges des critiques et remporte un vif succès auprès du public, tout comme son opéra comique Les têtes dures. Un jury de concours viennois (3) lui attribue une bourse honorable qui sera renouvelée pendant plusieurs années.

|

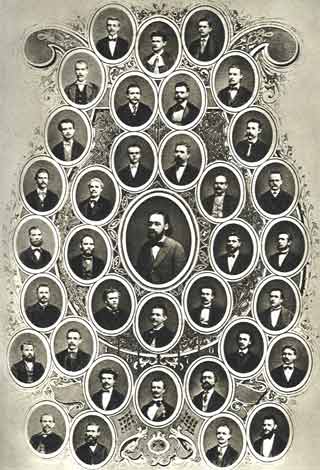

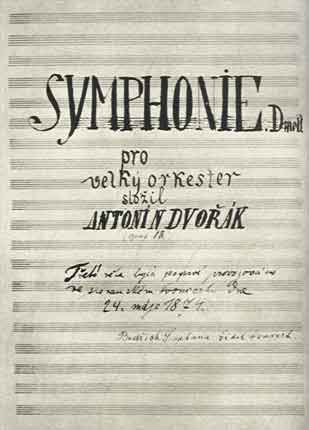

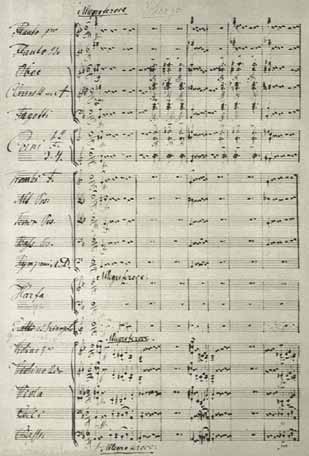

Manuscrits de la 4ème symphonie, en ré mineur, de 1874. A droite, scherzo "Allegro Feroce". |

Le 17 novembre 1873, Anna Čermákova, l'une de ses élèves favorites et sœur de Josefina, courtisée par Dvořák autrefois et inspiratrice du cycle des Cyprès, accepte de l'épouser. Ce mariage n'interrompt pas l'appétit de composition de Dvořák. Il écrit des lieder, des œuvres orchestrales - les 3ème et 4ème Symphonies, des œuvres instrumentales de musique de chambre, de nouveaux opéras - le Roi et le charbonnier (deuxième version), Vanda - et réussit en plus à obtenir le poste d'organiste titulaire à l'église Saint Adalbert de Prague (1874). Au travers de ses nouvelles œuvres - la Sérénade pour cordes opus 22, la 5ème Symphonie, des Chants et Duos moraves, un Concerto pour piano, des Variations symphoniques, un émouvant Stabat mater, le neuvième Quatuor à cordes - s'affirme progressivement sa maîtrise de l'écriture. Dvořák travaille infatigablement malgré de sévères épreuves familiales (4). Cette situation s'apaise à partir de l'année 1878. Johannes Brahms a recommandé chaleureusement Dvořák à l'éditeur berlinois Fritz Simrock qui publie les Duos moraves. Cette édition est plébiscitée par le milieu musical et accueillie avec enthousiasme par les mélomanes. Une reconnaissance européenne se profile.

La Sérénade pour vents, la première série de Danses slaves (op. 46) (5), le Sextuor pour cordes et les trois Rhapsodies pour orchestre symphonique (opus 45) du début de cette période concourent activement à la reconnaissance du talent d'Antonín Dvořák. Sa réputation ne cesse de croître. Antonín Dvořák a le souci de créer son langage propre, à l'image de la Dumka - sorte de rêverie en musique dans laquelle se mélangent intimement des éléments de nostalgie et d'exubérance extravertie - ou de danses comme le furiant au tempo endiablé. Il évite presque systématiquement tout emprunt mélodique aux chansons populaires mais au contraire invente des thèmes originaux qu'il se plaît à harmoniser sur des rythmes de folklore. Cette écriture dvorakienne est particulièrement sensible dans son 10ème Quatuor (opus 51), sa Suite tchèque ou encore sa 6ème Symphonie dans le ton lumineux de ré majeur.

De cette période datent également l'opéra Dimitri, les Légendes (6), le Concerto pour violon (7), de nouveaux lieder (Chants tziganes, Chants du soir... ), le onzième Quatuor et l'ouverture au titre évocateur Ma patrie.

Son éditeur berlinois se manifeste, le presse d'écrire de préférence des œuvres au petit format. Dvořák se sent sollicité de toutes parts. De nouvelles difficultés se profilent à l'horizon. Depuis Vienne, Brahms l'incite à le rejoindre, le directeur du Théâtre Impérial lui commande un opéra en langue allemande. Mais Dvořák hésite d'autant plus que dans la même ville son autre œuvre lyrique Fripon de paysan connaît un échec (novembre 1885). D'autre part le décès de sa mère en 1882 assombrit encore son humeur et pèse sur le caractère grave de ses compositions contemporaines - la 7ème Symphonie en ré mineur, le Scherzo capriccioso, l'Ouverture hussite, la cantate les Chemises de noce... Il prend la décision peu après de rester à Prague, reprend confiance en lui et retrouve une veine créatrice plus sereine. Dans ce nouvel état d'esprit il compose une nouvelle série de Danses slaves (opus 72), un Terzetto, le Quintette en la majeur op. 81, un nouveau Quatuor avec piano (op. 87), la 8ème Symphonie en sol, son opéra le Jacobin (8), le trio Dumky, le Requiem opus 89 et le triptyque d'ouvertures Dans la nature, Carnaval et Othello.

Sa renommée est arrivée jusque en Angleterre. Dvořák reçoit une invitation à s'y rendre pour diriger ses œuvres. Il va y retourner à 9 reprises entre 1884 et 1896 ! Il reçoit dans ce pays un accueil enthousiaste. Le voyage depuis Prague se fait en traversant parfois la France, une opportunité que le monde musical français ne saura saisir pour le rencontrer.

|

Le Royal Albert Hall de Londres. |

Le festival de Birmingham lui passe commande de plusieurs compositions - les Chemises de noce (1884), le Requiem (1890). Pour celui de Leeds il écrit l'oratorio Sainte Ludmilla (1885-1886), la 7ème Symphonie pour la Royal Philharmonic Society de Londres dont il sera fait membre honoraire en juin 1886. L'éditeur anglais Novello prend contact avec lui. Dvořák est las des exigences de Fritz Simrock et lui confie le Requiem, sa 8ème Symphonie ainsi que la nouvelle version orchestrée de sa Messe en ré (1887). Enfin, honneur suprême, le garçon boucher de Nelahozeves est intronisé Docteur Honoris Causa de l'université de Cambridge.

La réputation de Dvořák est désormais européenne. Des musiciens renommés (9) inscrivent ses œuvres à leur répertoire. Il voyage et dirige ses propres œuvres à Berlin, Vienne, Budapest, Dresde, Francfort. Son ami Tchaïkovski (10) l'invite en Russie en 1890. Malgré des origines sociales et des caractères très différents les deux hommes se tiennent en très haute estime, comme deux frères d'une même famille slave.

Aux États-Unis Dvořák n'est pas inconnu du monde musical. Aussi Jeannette Thurber, fondatrice du Conservatoire National de New York, confiante dans les capacités de Dvořák à mettre en place les fondations d'une école nationale, lui propose de diriger le nouveau conservatoire. Quitter Prague et la Bohême lui semble tout d'abord impossible. Jeannette Thurber lui offre alors un salaire supérieur et Dvořák accepte.

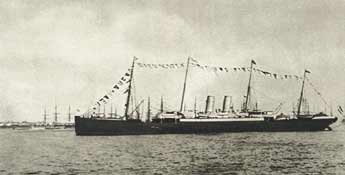

| Le SS Saale sur lequel Dvořák traverse l'Atlantique |

|

Pour la première fois Dvořák traverse l'Atlantique en septembre 1892 et s'installe à New York (11).

|

| Broadway du temps de Dvořák |

Dvořák commence à supporter de plus en plus mal son exil. Sa nostalgie et sa "litost" ont raison de sa patience. Il décide de rentrer accompagné des siens en avril 1895.

Aux pièces citées précédemment viennent se joindre une Sonatine pour violon et piano, des Chants bibliques influencés par les negro spirituals, une Suite américaine pour piano puis orchestrée. Dvořák revient en Europe avec dans ses bagages le merveilleux deuxième Concerto pour violoncelle et orchestre opus 104.

Dvořák est un homme profondément heureux de ce retour en Bohême près de ses amis, au milieu des rythmes de cette nature avec laquelle il se sent tant d'affinités et dont sa musique est pétrie. Les œuvres de cette ultime période de maturité rendent hommage à la plénitude de l'existence, au bonheur d'être un "pauvre" musicien de Bohême.

Il écrit simultanément ses deux derniers Quatuors à cordes à l'atmosphère épanouie, renoue avec les traditions nationales en mettant en musique quatre des ballades fantastiques de K. J. Erben (12) aux titres enchanteurs l'Ondin, la Fée de midi, le Rouet d'or et la Colombe, quatre poèmes symphoniques qui inspireront toute une génération de compositeurs au premier rang desquels se trouve Leoš Janáček. Dvořák conclut en 1897 par le poème symphonique le Chant du héros opus 111 au ton autobiographique.

Le 4 janvier 1896, il dirige ses propres œuvres pour le tout premier concert d'un jeune orchestre : la Philharmonie Tchèque (13).

Dvořák se consacre désormais presque uniquement à l'opéra (14), révise le Jacobin, compose le savoureux Diable et Catherine d'après une légende tchèque. Et en 1900 il met tout son savoir, tout son long et patient cheminement de musicien, de compositeur, de pédagogue, toute sa subtile compréhension de l'humanité, tout son sens de la dramaturgie, dans l'écriture de la merveilleuse Rusalka. Jamais le lyrisme de Dvořák n'aura été aussi exacerbé que dans ce conte de fée à la signification hautement symbolique.

L'échec de son dernier opéra d'après le mythe d'Armide (Armida, 1902-03) le fatigue et le contrarie. Astreint à domicile par son médecin à la fin du mois de mars 1904, il fait encore une dernière visite aux locomotives à vapeur (l'une de ses grandes passions avec les pigeons) de la gare pragoise de Vinohrady. Cette sortie l'affaiblit définitivement et Dvořák meurt d'une embolie pulmonaire le premier mai.

|

Le cortège funéraire à Prague |

(Eric Baude, Alain Chotil-Fani)